OBIETTIVI

Il Localized Management of Sinus Floor è una tecnica di rialzo del pavimento del seno per via crestale che si pone l’obiettivo di creare un sito chirurgico per accogliere l’impianto dislocando, all’interno della cavità del seno mascellare, l’intera porzione dell’osso nativo, presente al di sotto del pavimento della cavità sinusale, dislocandola verticalmente a creare la nuova porzione alveolare dell’impianto. Nella configurazione finale, dell’alveolo creato chirurgicamente, la struttura ossea coronale dà la stabilità primaria all’impianto e la porzione di osso coronale, spinta all’interno della cavità sinusale, forma una specie di tenda continua, chiusa dalla membrana distesa, che si riempie di coagulo originato dalle pareti alveolari.

La riparazione dell’alveolo peri-implantare, creato chirurgicamente, è totalmente affidata al fisiologico meccanismo di riparazione dell’alveolo post-estrattivo3-4-13-14.

L’obiettivo è di modificare l’altezza dell’osso naturale disponibile creando un tunnel chirurgico iniziale, che partendo dalla posizione protesica crestale vada, non verticalmente, ma trasversalmente in una direzione parallela all’arco palatino spingendo la spugnosa contro il pavimento del seno mascellare evitando di consumarla e di ridurne il volume residuo.

La direzione, inizialmente, trasversale e non verticale (secondo il normale asse protesico) ha l’obiettivo di:

1. Incrementare l’altezza dell’osso nativo, che interfacciando con le pareti dell’impianto, migliorerà la stabilità primaria dello stesso;

2. Utilizzare la porzione più alta del pavimento del seno che è, normalmente, dislocata verso la parete mediana della cavità sinusale.

Preparazione del campo chirurgico

Il protocollo prevede una preparazione dei tessuti con una tecnica a spessore parziale che si pone l’obiettivo di lasciare uno strato sottile di connettivo che:

1. Garantisca l’integrità della membrana periostale;

2. Permetta, nello stesso, di leggere con facilità l’anatomia ossea sottostante.

Mantenere la struttura periostale a proteggere l‘osso è fondamentale, naturalmente, per mantenere l’integrità del supporto sanguigno15 ma lo strato di connettivo e il periostio interposto tra lo stesso connettivo e l’osso saranno indispensabili per promuovere la guarigione per seconda intenzione dei tessuti peri-implantari, aspetto basilare del protocollo.

Questa preparazione permette di ancorare in modo sicuro, in posizione apicale e vestibolare, il tessuto cheratinizzato residuo, che prima copriva la cresta, e che con l’incisione, è stato dislocato vestibolarmente14.

S’inizia con un’incisione bisellata palatale che scivolando con la punta del bisturi sul piano osseo, che definisce il punto d’incontro del termine coronale dell’arco palatino con la porzione orizzontale della cresta edentula da trattare, ha l’obiettivo di esporre la cresta e dislocare vestibolarmente all’emergenza implantare il tessuto cheratinizzato residuo crestale, prelevato dall’aspetto palatale della zona edentula in trattamento. Fig. 01/05

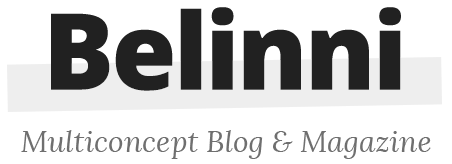

Fig. 01. Aspetto clinico della cresta edentula che inizia dal #24 E #25. La banda di gengiva cheratinizzata è ormai limitata alla posizione crestale e la linea muco-gengivale è al limite vestibolo-coronale della stessa.

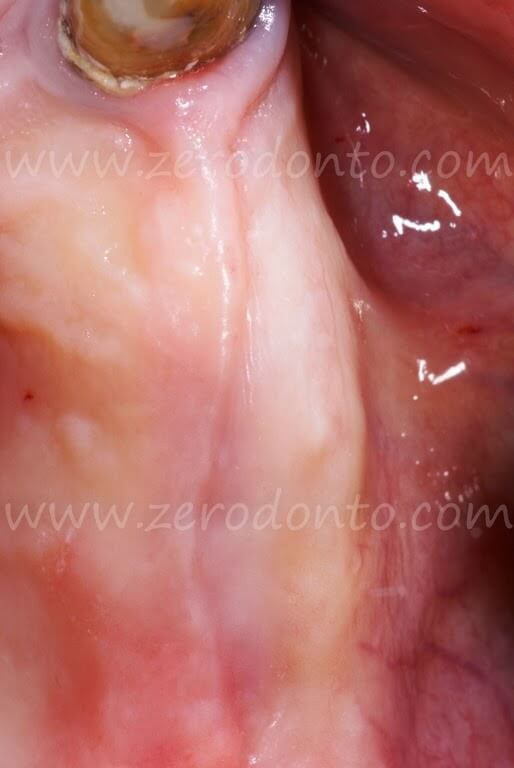

Fig. 02. Rx endorale con il ponte preesistente e la posizione declive del pavimento del seno mascellare che si riduce molto nella sua altezza nella posizione anatomica del #25.

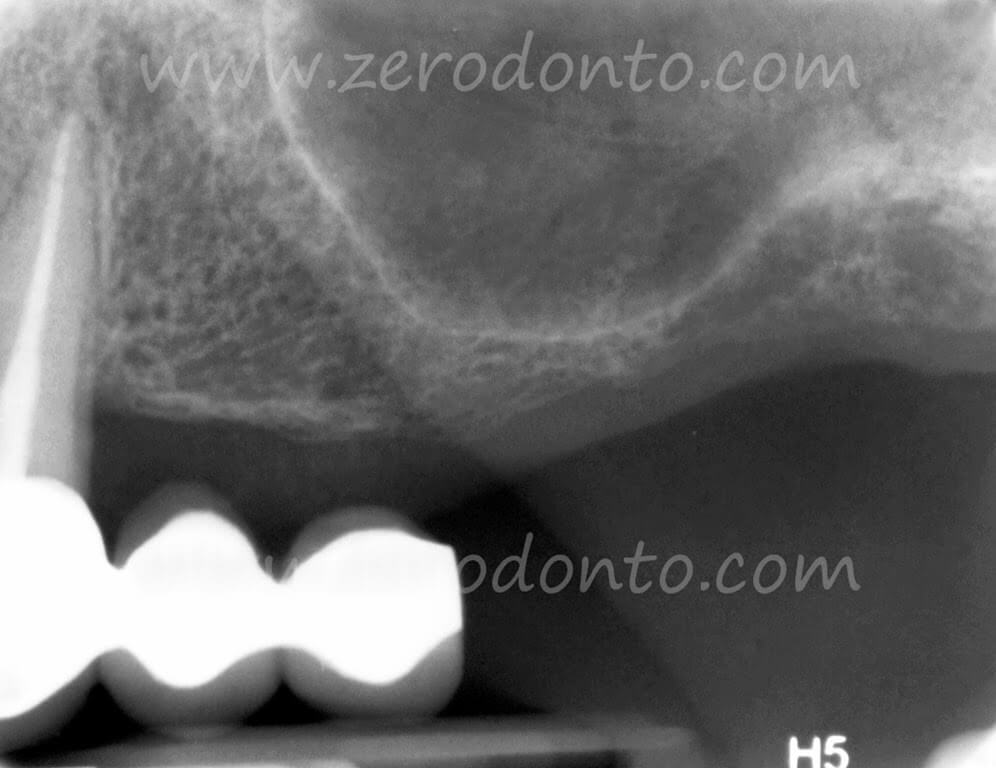

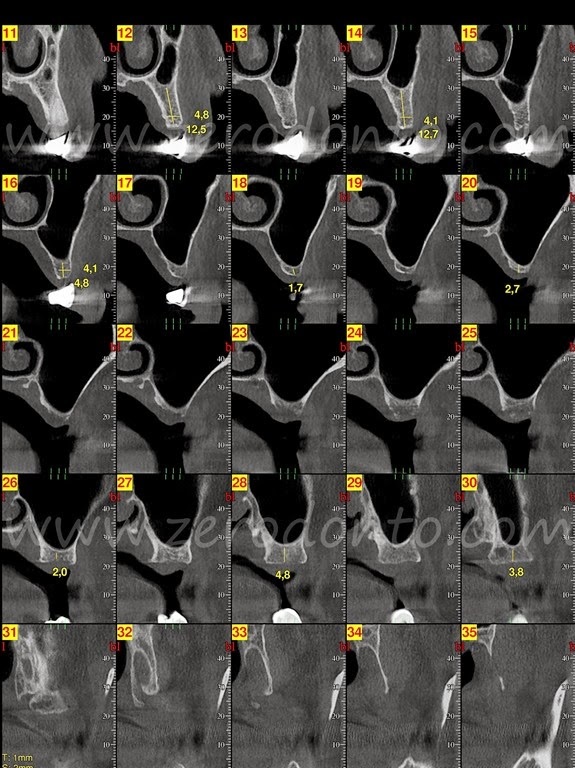

Fig. 03. Maxi Scan della zona mascellare sinistra dal forame palatino alla porzione distale del # 23

Fig. 04. Maxi Scan della zona mascellare sinistra dalla sezione distale al # 23. Le sezioni interessate all’inserzione degli impianti sono la 12/13 per l’impianto in posizione #24 e 15/16e 17 per l’impianto in posizione #25

Fig. 05. La zona edentula e stata preparata, secondo il protocollo descritto, a spessore parziale lasciando uno strato sottile di connettivo a garantire la continuità periostale. L’incisione parasulculare del #23 delimita il campo chirurgico che può essere utilizzato per l’inserzione dell’impianto e contemporaneamente ne mantiene la sua integrità anatomica. è stata effettuata una prima incisione ossea mesio-distale. Sono visibili i tagli di rilascio dell’incisione della mucosa palatale.

Superare e disinserire le fibre muscolari oltre la linea muco-gengivale rende completamente libero il lembo.

La preparazione del lembo vestibolare viene completata con incisioni parasulculari sugli elementi naturali delimitanti la zona edentula per meglio mobilizzare il lembo gengivale.

La seconda incisione, speculare alla prima, inizia sul margine del bisello per proseguire nel compagine del connettivo palatale, sempre facendo scorrere la punta della lama sul piano osseo, con un taglio parallelo al profilo dell’arco palatino. Questa incisione è necessaria per evidenziare il profilo della curva palatina stessa. Fig. 05

Ove gli elementi naturali non fossero presenti vengono disegnate delle incisioni arrotondate e allungate per aumentare la base apicale del lembo mucoso. 14 Fig 05

Preparazione della sede implantare

La spinta della spugnosa contro il pavimento crea una linea di frattura a cupola dello stesso che simultaneamente e progressivamente spinge la membrana del seno in alto3/4/12/14.

Tutto questo è possibile con una sequenza di strumenti che non abbiano capacità di taglio ma di spinta quindi non osteotomi ma espansori.

Il protocollo prevede di utilizzare una serie di strumenti oppositamente disegnati per raggiungere l’obiettivo.

I primi tre strumenti hanno capacità di taglio e vengono utilizzati con l’obiettivo di creare l’osteotomia iniziale nella posizione crestale dove si è stabilito che dovremmo avere la corretta emergenza protesica palatale dell’impianto. Il riferimento è la posizione palatale dell’impianto, che rimane il punto di riferimento fisso dal momento che il lembo osseo verrà distratto in direzione vestibolare.

Questo punto d’ingresso nella struttura ossea potrà accogliere in sicurezza il secondo gruppo di strumenti (evitando di scivolare sui piani inclinati che possono essere presenti soprattutto in una struttura anatomica che sia ridotta in dimensione vestibolo/palatale)3/14. Fig. 05

La seconda serie di strumenti sono, al contrario dei primi, a punta arrotondata e hanno l’obiettivo di dislocare, in direzione medio-laterale, la più ampia superfice di osso all’interno della cavità mascellare.

Porzione di osso crestale che verrà spinto all’interno della cavità mascellare per creare la porzione apicale ossea che definirà, per così dire la zona intrasinusale dell’alveolo di osso nativo che accoglierà l’impianto. Fig. 06/010

Fig. 06. Rx intraoperatoria con le sonde radiografiche posizionate. La parte oltre il piattello è di 10mm. Il primo piattello ha un diametro da 3.8 il secondo da 4.7. il secondo indicatore è inserito con la punta arrotondata da 3mm con cui si produce la prima effrazione del pavimento del seno. È evidente che lo spazio tra i due iniziali tunnel chirurgici va incrementato ad almeno 3mm fondamentalmente mesializzando il tunnel del#24.

Fig. 07. Il primo impianto 3.8x13mm è nulla sua posizione pressoché finale. La seconda sonda radiografica è stata lasciata in posizione così da poterla usare come punto di riferimento stabile per definire la sede chirurgica per l’impianto in posizione #24.

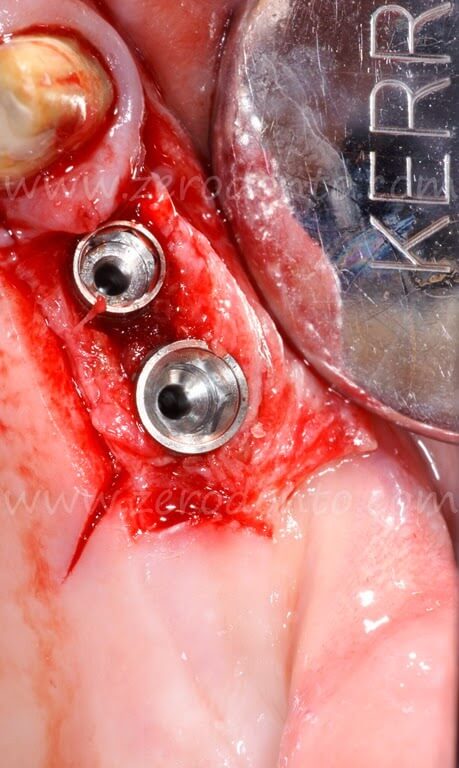

Fig. 08. Posizione finale degli impianti dopo aver rimosso i mounter. L’impianto in posizione#24 è un 3.8×13 e l’impianto in posizione #25 è un 4.7×10.50. è ben visibile l’entità dell’espansione orizzontale ottenuta combinando la tecnica di espansione orizzontale con quella verticale. L’incisione di rilascio ossea disegnata dall’interno del taglio mesio-distale e bisellata seguendo la bozza radicolare del #23 mantiene coperto dal lembo osseo l’angolo vestibolo-mesiale dell’impianto garantendone la vascolarizzazione.

Fig. 09. Le viti di guarigione da 2mm di altezza sono state serrate, come prescrive il protocollo a 20 Ncm. È stato inserita una porzione di spugna di collagene nell’incisione palatale, indispensabile per prevenire sanguinamenti. Il tessuto cheratinizzato prelevato dalla posizione palatale è stato adattato vestibolarmente alle viti e fissato in quella posizione con delle suture sottoperiostee evitando trazioni eccessive.

Fig. 010. Radiografia di controllo con le viti di guarigione e il ponte, con i due elementi in estensione, cementato. Va rimosso un eccesso di cemento residuo. Si può osservare la porzione ossea che è stata dislocata apicalmente agli impianti così da creare un nuovo alveolo peri-implantare, dislocando apicalmente, l’osso nativo residuo, precedentemente posizionato al di sotto del pavimento del seno mascellare.

Il protocollo non prevede l’uso di frese.

Il primo strumento di taglio è la lama del Beaver # 64 che verrà portata ad una profondità di sicurezza, quindi ad un millimetro almeno al di sotto del pavimento del seno. Fig. 05/06.

In sequenza verranno introdotti due bone expander a punta tagliata a 90°:

1. BE2 con la punta da 1.5mm e, a seguire, il

2. BE3 con la punta da 1.9mm.

Quindi, definita, all’interno del volume osseo, una zona di minor resistenza, in cui gli strumenti successivi rientreranno con facilità, contemporaneamente stabilizziamo la zona di emergenza finale dell’impianto8.

Si procede quindi con il BE 45/15 che ha la punta arrotondata da 2.2mm che verrà spinto al di sotto del pavimento del seno creando un tunnel chirurgico che accolga con relativa facilità l’indicatore di direzione da 10mm di lunghezza con la punta arrotondata da 3mm di diametro con cui verrà prodotta la prima effrazione del pavimento del seno. Fig. 06/07

Quindi quest’ultimo strumento avrà creato un tunnel chirurgico lungo 10mm con un diametro da 3mm con un asse trasverso parallelo alla parete palatina.

Il riorientamento protesico viene ottenuto al momento dell’estrazione dello strumento forzando l’apice dello strumento in direzione vestibolare e forzando l’emergenza coronale in direzione palatale.

I successivi strumenti, a diametro progressivamente maggiore, inseriti e poi estratti, con lo stesso orientamento, avranno l’obiettivo di preparare un alveolo che sia sotto dimensionato in altezza e larghezza in modo che la spinta finale venga completata dall’impianto che viene stabilizzato nell’osso nativo disponibile al di sotto del pavimento del seno. Fig. 07/010

Prima di inserire l’impianto viene inserita una porzione di collagene che viene spinta con un Bone Expander in posizione più apicale e che si interpone tra l’apice dell’impianto e la porzione di osso dislocata e che va a creare la porzione apicale intra-sinusale dell’alveolo chirurgico 5-10-11-12-14.

L’entità del sottodimensionamento sarà strettamente condizionato dalla qualità dell’osso e dalla forma dell’impianto.

Le modifiche, indotte nei volumi ossei, sono normalmente simultanee all’inserzione dell’impianto.

L’impianto inserito nell’alveolo creato all’interno dell’osso nativo avrà il vantaggio di poter essere funzionalizzato, come prescrive il protocollo, a 70 giorni dall’inserzione.

L’evoluzione dell’osteointegrazione riparativa può essere controllata facilmente attraverso il controllo effettuato clinicamente e confermato da una semplice radiografia endorale7. Fig. 02/10/11/17/18

Fig. 010. Radiografia di controllo con le viti di guarigione e il ponte, con i due elementi in estensione, cementato. Va rimosso un eccesso di cemento residuo. Si può osservare la porzione ossea che è stata dislocata apicalmente agli impianti così da creare un nuovo alveolo peri-implantare, dislocando apicalmente, l’osso nativo residuo, precedentemente posizionato al di sotto del pavimento del seno mascellare.

Fig 011. Rx di controllo a tre mesi di funzione. Si iniziano a delimitare le nuove strutture osse apicali. Una nuova linea di corticale definisce la nuova posizione del pavimento della cavità sinusale. Caratteristica risposta dell’osteointegrazione funzionale. Gli impianti, come da protocollo, sono stati stimolati, con un carico provvisorio funzionale, a circa 70 giorni dall’inserzione per un periodo di tre mesi. Ricordo che nel Localized Management of Sinus Floor non vengono usati materiali di riempimento.

Fig. 017. Aspetto radiografico a due anni dall’inserzione degli impianti e circa 18 mesi di carico funzionale . Radiograficamente è possibile leggere le nuove densità ossee sia a livello apicale sia a livello coronale: fisiologica risposta dell’osso al carico funzionale.

Fig. 018. Aspetto radiografico a circa quattro anni dall’inserzione degli impianti. Radiograficamente è possibile leggere le nuove densità ossee nella zona tra #23 e #24, nella zona interimplantare e la nuova corticale che delimita la cavita sinusale

Riposizionamento apicale e sutura del lembo

Dopo aver inserito gli impianti nella sede chirurgica vengono serrate le viti di guarigione a 20 N/cm così da garantirne la loro stabilità primaria e di evitare che la vite di guarigione possa svitarsi accidentalmente. Fig. 09/10

Il lembo muco gengivale viene adattato e compresso per alcuni secondi all’emergenza delle viti di guarigione così da fissarlo nella sua posizione finale che deve poter mantenere in modo stabile.

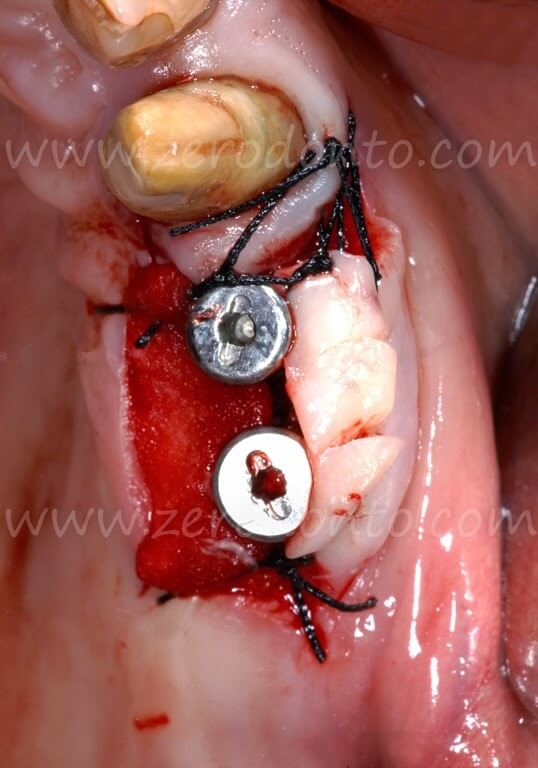

Il lembo viene stabilizzato nella posizione desiderata con delle suture ancorate al periostio. Fig. 09

Le suture non devono causare ischemia e tensione nei tessuti riposizionati così che il flusso ematico venga ostacolato al minimo nelle fasi in cui l’edema post-operatorio raggiunge la massima tensione.

La scelta dell’altezza degli viti di guarigione è fatta in base allo spessore del tessuto: devono avere un’altezza sufficiente a stabilizzare in modo meccanicamente sicuro vestibolarmente il tessuto inciso dal palato.

Il gap che residua fra i margini dei lembi buccale e palatino viene lasciato guarire per seconda intenzione, favorendo in questo modo la rigenerazione dei tessuti peri-implantari che in quanto rigenerati sono normalmente stabile nel tempo. Fig. 012/013/014/015

Fig. 012. Aspetto clinico in una visione occlusale a circa un anno dall’inserzione degli impianti.

Fig. 013. Visione a maggiore ingrandimento dove possiamo notare come l’emergenza implantare sia all’interno di un volume di tessuto cheratinizzato simile a quello fisiologico. La linea muco-gengivale è dislocata apicalmente in una posizione simile a quella dei denti naturali contigui.

La zona mucosa interprossimale tra il #23 e il #24, dove era presente una depressione post-chirurgica, si è completamente riempita come effetto primario della guarigione per seconda intenzione. Confronta Fig. 09

Fig. 014. Visione occlusale con i pilastri modificati secondo la tecnica Anatomically Modified Abutment (A.M.A.) prima della cementazione.

Fig. 015. Aspetto vestibolare con i pilastri A.M.A. fissati e pronti per la cementazione.

Obiettivi della tecnica di preparazione del lembo mucoso

- Adattare il tessuto cheratinizzato, presente sulla cresta da trattare, all’emergenza dell’impianto.

- Incrementare lo spessore e l’altezza del tessuto cheratinizzato nella stessa fase di inserzione dell’impianto evitando una seconda fase chirurgica. Probabilmente stabilendo da subito un’ampiezza biologica peri-implantare 1-2-6-9.

- Ridurre il trauma chirurgico e simultaneamente ristabilire una normale profondità del fornice.

- Preservare l’anatomia dei denti naturali contigui, evitando di danneggiare il profilo delle papille.

- Imitare la naturale morfologia gengivale. Fig. 013/014/15/16

- Coprire meglio la trasparenza grigia del titanio.

- Permettere una cura domiciliare più efficace.

Fig. 016. Corone in posizione. Gli spazi delle papille vengono lasciati modellati con un profilo ideale così da permettere alla gengiva di adattarsi al profilo delle corone.

Fig. 017. Controllo clinico a 4 anni.

Bibliografia

1. Abrahamsson I, Berglundh T, Lindhe J . The mucosal barrier following abutment dis/reconnection. An experimental study in dogs. J Clin Periodont 1997;24 (8) : 568-72

2. Berlundh T, Lindhe J. Dimension of the periimplant mucosa. Biological width revisited. J Clin Periodontol. 1996 Oct;23(10):971-3

3. Bruschi GB, Scipioni A, Calesini G, Bruschi E. Localized Management of Sinus Floor with Simultaneous Implant Placement. A Clinical Report. Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13:219-226

4. Bruschi GB, Crespi R, Capparè P, Bravi F, Bruschi E, Gherlone E. Localized Management of Sinus Floor Technique for Implant Placement in Fresh Molar Sockets. Clin. Implant Dent Relat Res. 2011 May 20

5. Buchter A, Kleinheinz J, Wiesmann HP et al. Biological and Biomechanical evaluation of bone remodeling and implant stability after using an osteotome technique. Clin. Oral Impl. Res. 16,2005; 1-8

6. Cocharan DL, Hermann JS, Schenk RK, Higginbottom FL, Buser D. Biologic Width around Titanium Implant. A Histometric Analisis of the Implanto-gingival Junction around Unloaded and Loaded Nonsubmerged Impants in the Canine Mandible. J Periodontol 1997 Feb; 68(2): 186-98

7. Friberg B. A Comparison between Cutting Torque and Reasonance frequency measurements of maxillary implants. A 20-month Clinical Study. Int J Oral Maxillofac Surg 1999 Aug; 28 (4):297-303

8. Hartmann GA, Cocharan DL . Initial implant position determines the magnitude of crestal bone remodeling. J Periodontol 2004; 75: 572-577

9. Linkevicius T. Apse P, Grybauskas S, Puisys A.. Influence of Thin Mucosal Tissues on Crestal Bone Stability around Implants with Platform Switching: A 1-year Pilot Study. J Oral Maxillofac Surg 2010 Sep;68(9): 2272-7

10. Nkenke E, Kloss F, et al. Histomorpfhometric and fluorescence microscopic analysis of bone remodeling after installation of implants using an osteotome technique. Clin. Oral Impl. Res. 13, 2002; 595-602

11. Nobrega AR, Norton A, Siva JA, Silva JPD, Branco FM, Anitua E. The osteotome Versus Conventional Drilling Technique for Implant Site Preparation: A Comparative Study in The Rabbit. Int J Periodontics Rest 2013;32:e109-e115

12. Yilmaz HG, TÖzÜm TF. Are Gingival Phenotype, Residual Ridge Height, and Membrane Thickness Critical for the Perforation of Maxillary Sinus? J Periodontol 2012; 83:420-425

13. Terheyden H, Lang NP, Bierbaum S, Stadlinger B. Osseointegration – communication of cells. Clin. Oral Impl. Res. 23, 2012, 1127–1135 doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02327.x

Libri

14. Bruschi GB, Crespi R. Tecniche di espansione ossea in chirurgia implantare. Quintessenza Edizioni 2012

Contributi a libri

15. Wthinson SW. Ten Cate (ed) Oral Histology 4th Edition.

16. Bruschi GB, Scipioni A. alveolar augmentation: New application for impants. In: Heimke G. (ed). Osseointegrated Implants, Vol I. Boca Raton, FL CRC Press, 1990;2:35-61

CURRICULUM BREVE

DOTT. GIOVANNI BATTISTA BRUSCHI

Laureato in Medicina e Chirurgia , specializzato in Odontoiatria. Già Assistant Professor del Prof. Martignoni presso il Dipartimento di protesi della Boston University School of Graduate Dentistry. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali. Co-autore del libro “ Implantologia Orale “ (Ed. Martina di Bologna). Co-autore del libro “ Implantoprotesi il ripristino dell’omeostasi tramiti restaurazioni singole “(Ed. Martina di Bologna). Co-autore del libro “ Tecniche di espansione ossea in chirurgia implantare “ ( Ed. Quintessenza). E’ libero professionista in Roma con attività limitata alla chirurgia orale con particolare interesse per l’implantologia e chirurgia endodontica.

E-mail: gbbruschi@gmail.com

Per informazioni: zerodonto@gmail.com